Luciano Ventrone, il maestro di cui stiamo per parlare, ci ha lasciati quest’anno, in primavera.

Nato a Roma 78 anni fa, aveva, già da tempo, scelto di vivere in una località collinare d’Abruzzo per respirare meglio perché da anni era oppresso da una forma ostruttiva ai polmoni.

La critica contemporanea lo ha avuto in grazia. Vittorio Sgarbi, e non solo lui, si è espresso in modo molto lusinghiero nei confronti di un artista dalle “opere smaglianti”, di un verismo nuovo, luminoso e appagante.

Il discorso è che l’arte, quando c’è, porta con sé e dona a chi la possiede, quell’immancabile tocco di singolarità che brilla da solo, senza bisogno di troppi rimandi e riferimenti a scuole e stili.

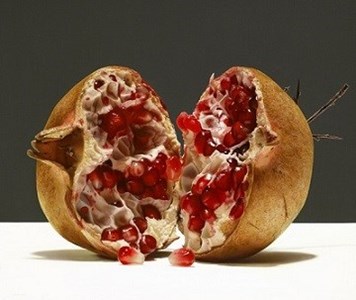

Nel nostro caso, abbiamo sotto gli occhi immagini che vorremmo irresistibilmente e fisicamente “toccare”, tanto è lo stimolo visivo che se ne riceve.

Nulla a che vedere con il prodotto di ogni buon disegnatore che sappia copiare fedelmente la natura o del ritrattista fotografico. E sì che Ventrone, oltreché farci dono delle sue scintillanti “nature morte”, si è dedicato anche e non poco, alla ritrattistica.

Con lui si tratta di saper trovare, nascosto in una piega degli occhi o nel rosso opaco di un melograno sgranato, un qualcosa di indefinibile, un’anima che prende vita nell’equilibrio espressivo di ombre e colori.

Torna in discussione il vecchio discorso sul lavoro delle “forze”che, in arte moderna, fa la differenza tra un imbrattatele e un Picasso o un Mondrian.

Qualcuno ha parlato di Ventrone come di un moderno Caravaggio ed in effetti, davanti alle sue opere, è inevitabile ricevere una suggestione in tal senso.

Una sua mostra di qualche tempo fa presso un polo artistico umbro, più precisamente il museo civico di Amelia, in provincia di Terni, nasceva con l’intento di creare un dialogo fra arte contemporanea e archeologia.

Lì l’artista dipinse fra i capitelli e i fregi dell’arte antica e volle poi esporre le sue opere in mezzo ad essi.

Da tempo, ad opera della critica ufficiale, il suo nome era sulle testate dei maggiori giornali d’arte che ne seguivano il percorso espositivo in tutto il mondo, da New York a Singapore, da Roma a Mosca, introducendolo, a buon diritto, nel “goota” dei grandi contemporanei.

Suo intento era riuscire a mostrare la vera struttura delle sue opere, quasi quella delle molecole che le componevano, chiedendosi, in modo assillante se ciò che osservava e riproduceva potesse davvero ritenersi corrispondente ad una realtà oggettiva ed univoca.

Ecco perché la mostra di Amelia era stata intitolata “Matrix”, con riferimento all’opera degli atomi, generatori della forma di tutte le cose. L’artista chiedeva al pubblico di guardare le sue opere con una forte astrazione interpretativa, osservandole prima da vicinissimo e allontanandosene poi per coglierne l’unità.

Altra esposizione, curata da Vittorio Sgarbi presso il Palazzo Ducale di Urbino,bloccata dalla pandemia, ha finalmente visto la luce quando ormai l’autore era venuto a mancare.

E’ stata la vedova a tracciarne il profilo con sensibilità e competenza, partendo dall’esordio astratto, “pensato”, quasi, per esigenza di percorso, fino all’approdo prescelto e definitivo, alla sontuosa iperbole veristica che Federico Zeri definisce “ luce violenta che regala istanti incandescenti i cui lampi implacabili sembrano voler purificare dalle troppe forme cerebrali e astratte, dai troppi grumi materici” … che talvolta ci hanno afflitto, aggiungo io. Perché l’arte non è assolutamente ovunque.