Sarà che Baudelaire e “Les fleurs du mal” sono stati ‘l’oggetto’ di un corso monografico per il mio esame di Francese all’Università, sarà che il docente era un giovane ma maturo madrelingua dalla pronuncia molle e sensuale e dal fascino “maledetto”per noi fanciulle, sarà che poi nella mia più che trentennale esperienza di insegnante alle superiori partivo sempre da lui per spiegare il Decadentismo, mi piace ricordarlo nel bicentenario della nascita come si fa con un vecchio amico di gioventù la cui frequentazione non si è mai interrotta.

“Apripista della poesia moderna” come lo definisce Marco Cicala (il venerdì di Repubblica 5 -3-2021), “padre putativo dei cosiddetti poeti maledetti Rimbaud, Verlaine, Mallarmè” come lo considera Barberi Squarotti (Letteratura), Baudelaire ha incarnato il disagio della generazione successiva al crollo del Positivismo e dell’impero francese, il suo senso di sradicamento dalle certezze precedenti e di sconfitta dei valori della società borghese che li aveva rappresentati.

Ma non si può considerare un rivoluzionario rispetto alla classe cui appartiene perché manifesta una continua tensione verso quei medesimi ideali che nello stesso tempo rifiuta, e soprattutto perché il rifiuto avviene con modalità più simili a quelli di un dandy ribelle. Anche l’accusa di maledettismo si addice più ai suoi epigoni sopra citati che a lui, per il quale i “paradisi artificiali” erano un mezzo per curare i dolori delle sue malattie e uno strumento estetico di poetica, più che un emblema ideologico e politico.

Lo stesso Baudelaire infatti, nel saggio intitolato proprio “I paradisi artificiali”, articolato in 3 parti dedicate ad hashish, oppio e vino, dopo un elogio delle sostanze stupefacenti come mezzo per raggiungere “il gusto dell’infinito”, le condanna perché uccidono la volontà, dicendo di preferire il vino che dà pure l’ebbrezza utile alla dilatazione e moltiplicazione dei sensi ma senza paralizzare l’immaginazione.

Nell’incipit, il poeta dedica lo scritto all’amica-amante Jane, confessando“: A delle menti sciocche sembrerà singolare, e persino impertinente, che una descrizione di voluttà artificiali sia dedicata a una donna, la fonte più comune delle voluttà più naturali. Tuttavia è evidente che, come il mondo naturale penetra in quello spirituale, …la donna sia l’essere che proietta l’ombra più grande o la luce più grande nei nostri sogni. La donna è fatalmente suggestiva; lei vive di un’altra vita, oltre alla propria; vive spiritualmente nelle fantasie che lei stessa ossessiona e feconda.”

Non solo donna-angelo come la Beatrice di Dante ma anche donna-demonio come la Petra dantesca, in un dualismo senza soluzione in cui però in Dante e nel Medioevo erano allegorie di 2 codici letterari, stilistici e linguistici separati e diversi, mentre ora si fondono nella poesia e nell’anima moderna come espressione della stesso pensiero e dello stesso atto creativo.

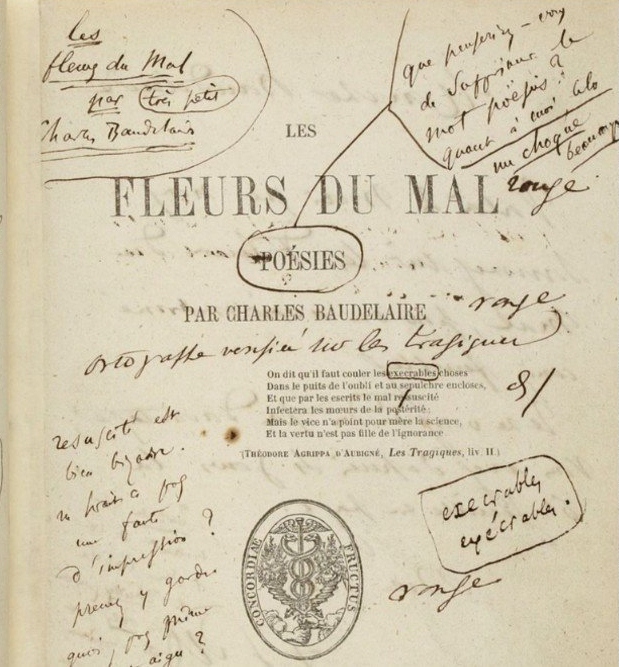

L’antitesi insanabile alla radice dell’ispirazione baudelairiana è evidente già nel titolo della sua unica pubblicazione in vita “Les fleurs du mal” (1857), dove i fiori non sono solo simbolo del bello, del bene, della felicità ma anche, e contemporaneamente, del brutto, del male, del dolore. La vita è allo stesso tempo felice-infelice, estasi e dannazione, virtù e vizi, elevazione e abisso, che rende l’uomo perennemente scisso ma continuamente teso verso l’unità e l’armonia, in un rimbalzo incessante tra illuminazione e buio, vittoria e sconfitta, in un gioco di parti e ruoli scambievoli in cui a volte è vittima, altre è carnefice come in un’operazione chirurgica.

Il poeta è un “Albatros”, il più grande uccello dei mari che si eleva al di sopra degli altri in un isolamento sdegnoso ma anche doloroso perché incompreso e deriso dalla massa quando scende sulla tolda con tutta la sua goffaggine.

Ai giovani piaceva molto l’immagine di questo simbolo dello sradicamento e del disagio che anch’essi vivevano, e vivono, rifugiandosi nei versi oppure nella comunicazione digitale dei social oppure, purtroppo, nei paradisi artificiali delle sostanze stupefacenti. Colpiva molto la sinestesia che Baudelaire descrive in “Corrispondenze” come fusione dei sensi che la natura stessa ci offre con i suoi simboli profani e insieme sacri e che solo il poeta riesce a raggiungere con l’intuizione per decifrarne il mistero. Ma soprattutto li coinvolgeva lo stato di “spleen” che il poeta mette a nudo nell’omonima poesia, tradotto come “noia” ma che, come mette in guardia Alessandro D’Avenia in un articolo sul Corriere della sera dal titolo “La Noia e il Nuovo”, non corrisponde alla comune condizione “di chi non sa che cosa fare, ma all’angoscia sottostante alla felicità moderna: pieni ma insoddisfatti, ebbri ma vuoti”. E’ un desiderio di infinito che non si può soddisfare con cose finite e non si può derubricare a bisogno.

Mi fa pensare alla noia leopardiana, che nello Zibaldone viene definita il sentimento delle animi nobili, perchè solo queste possono avvertire lo scompenso tra finito e infinito che la genera. Uno stato filosofico-esistenziale, dunque, che mi evoca anche la noia di Moravia, espressione del disagio dovuto all’impossibilità di aderire pienamente alla realtà, unito però al disgusto presente anche nell’opera baudelairiana.

E soprattutto mi evoca la nausea di Sartre, in cui questi ingredienti sono compresenti. Sartre stesso definì, secondo me molto acutamente, la noia di Baudelaire “a volte il torpore, ma più spesso un’agitazione febbrile”, come un demone che lo corrodeva per i suoi “due sentimenti contraddittori, l’orrore della vita e l’estasi della vita”.

La componente del disgusto mi fa pensare all’accidia di Cecco Angiolieri, un’insoddisfazione perenne per il mondo e gli uomini, un umore nero (spleen è termine inglese che significa milza) che gli generava quella “melancolia nera” presente anche nei Romantici e poi nei Decadenti. Ovviamente, con le opportune distanze dovute ai secoli, che l’hanno caricata di una componente filosofica e poi di angoscia esistenziale.

Nella poesia di apertura della raccolta, “Al lettore”, il poeta si rivolge direttamente a chi lo legge, definendolo “ipocrita”, nel senso etimologico di uno che finge nascondendosi dietro una maschera, uno che finge di vivere da sano mentre vive da malato, celando la sua noia.

E quale potrebbe essere l’antitesi della noia? Alessandro D’Avenia, nell’articolo sopra citato, la individua nel Nuovo, opposto ad essa già nel titolo e ultima parola della poesia “Il viaggio” con cui si chiude la raccolta . “Il Nuovo, l’opposto della Noia che impedisce la partenza,…è oltre ciò che <il mondo, monotono e piccolo, oggi/ieri, domani, sempre> può dare,…è inquietudine che diventa rischio ed esplorazione”.

Come non pensare ad ‘Aléxandros’ di Pascoli perso in un sogno del fatale andare, che cercava di placare il suo desiderio d’infinito con la scoperta e la conoscenza?

In Leopardi il desiderio di andare oltre la siepe portava al ‘naufragar dolce nel mare’, ma sempre in presenza di ragione; in Pascoli Alessandro Magno lo dissolve in un sogno onirico che riflette le pulsioni inconsce, diventando un Ulisse moderno.

Direi allora che l’antitesi della noia è il viaggio stesso, che spinse l’Ulisse omerico alla ricerca di modi alternativi di vivere, le cui avventure rischiose con Circe, Nausicaa, Polifemo, diventano per Baudelaire una provvisoria evasione dall’ennui quotidiano. L’Ulisse di Omero tornerà a casa, dove altre lotte lo attendono, a differenza di quello dantesco che per aver superato i limiti della conoscenza delle Colonne d’Ercole, troverà la morte e l’inferno. Anche il viaggio baudelairiano porta alla morte, ma non come punizione, bensì come approdo e liberazione.